|

|||||||||||||||

1965年生 |

急遽開催が決まった。 2025年5月、金重巖というものづくりは暦を一周まわった。さあ新しい暦を刻むべくと、前へ向かう気持ちとは裏腹に長年彼の身体と心を苦しめて来た黒い影が忍び寄る。父・道明氏が刻んだ齢の影に怯え、自身の未熟さを感じながら、家族をも苦しめてきた道程。60年の時を刻んだその影に、彼自身真正面に立つ覚悟がようやく出来たようだ。 必然なのか、偶然なのか、覚悟なのか、啓示なのか、だから生まれて来たのか、否全くの的外れな店主の想いなのか。 60の歳に35回目の頒布会を開催する。彼の覚悟が、安寧の時を刻むことを願って。 |

|

「小雪」淑女の名ではありません。今展では「しょうせつ」と読む二十四節季の二十番目にあたる11月後半をイメージしています。時期的には小春日和という言葉であらわす季節でもあり、日本の秋を楽しむ一番いい季節でもありました。ありましたと過去形で語らなければならないような昨今の気象状況を憂うのではなく、それはそれで楽しみたいものです。 秋を楽しむうえで、欠かせないのが秋の七草。昔は「ハギキキョウ クズフジバカマ オミナエシ オバナナデシコ」と五七調のリズムで覚えたものですが、このごろは頭文字の語呂合わせで「お好きな服は」とか「ハスキーなお袋」と覚えるそうです。春の七草は七草粥にして食して楽しむのに対し、秋の七草はどの花も華麗で清く美しく、古き時代から茶花としての歴史もあり、日本人のこころの襞に深く入り込んでいるようです。 約1年振りとなる今回の頒布会。まさに秋を楽しむべく生まれてきたような小壺での頒布会となります。古信楽焼に代表される「蹲(うずくまる)」。人が膝を抱えてうずくまる姿から来ていると伝えられていますが、もとは穀物の種壺や油壺として使われていた雑器を茶人が花入れに見立てたものであるようです。そんな蹲壺とはまた趣が違う金重巖の今展の小壺。彼が長年旨としてきた、土に生き、土に生かされる生活から生まれた魂の塊に他ならないと感じさせてくれます。今展に向けて作品の制作雑感を聞いてみると「心地よかった」のひと言だけが返ってきました。 緋襷と緑釉の小壺に、お嬢さん(金重久子)の新たな取り組みである天然素材で染め抜いた裂地張のランプシェードが彩りを添えてくれます。 『深秋簾幕千家雨』(杜牧) |

|

第33回金重巖作品頒布会を2023年の太陽高度が一番低い冬至という季節に開催することになりました。 人の営みは時計の歯車に似ていると感じています。小さな歯車がコトコトコトコト小さな時を刻み、ある瞬間大きな歯車がコトンと大きな時を刻む。宗教界では特別な「33」という数字に、今日まで個人的には特別な意味を感じたことはありませんでした。にもかかわらず、33回目となる今回の頒布会に金重巖が用意してきた作品には、今まで彼が取り組んできた作品群とは異にする、否、延長線上であることには違いがないのですが、なぜか私にはコトンという音が聞こえました。 いっそ洒落て、3番と33番の作品を冬至の影が醸し出す画像にして掲載しようと開荷してみると、伊部緋襷四方皿と伊部置物「萌芽」が現れました。伊部緋襷の食器は彼にとっては初めて世に問ううつわですし、伊部置物に至っては本人をもって最初で最後と言わしめる『おくもの』であり、それも偶然とはいえ銘が「萌芽」とありました。 壺屋に縁の深いある医療関係者が、「COVID−19は終息に5年かかりますよ」と2019年に話されていたのを最近よく思い出します。一定の終息を向かえたCOVID−19は、人の世に何をもたらし何を問うたのか。そして、世の人々はこの経験で何を変えどこへ行こうとしているのか。現在の世界情勢を鑑みると、未だに混沌の中で暗中模索し、出口すら見えないように私には映ります。そんな2023年も終わろうとしている冬至という節気に、金重巖が生み出してきた今頒布会の作品達は、何かに気づき何かを照らす道標に他ならないと感じさせてくれます。 金重巖というものづくり、混沌を身に纏い戸惑い歩く人々を尻目に、いち早く分水嶺を越えたように感じます。 |

|

お待たせしました。昨秋、告知しておりました壺屋開廊25周年記念として、伊部茶盌を中心とした頒布会がいよいよ幕を開けます。彼との歩みも25年、頒布会としては32回目の開催となります。振り返れば、あっという間の25年とも、長い道のりであった25年とも思えます。 今展の最終打合せにと松の内に伺った折、染色織物工芸の世界で活躍し始めたお嬢さんも交えての楽しい時間となりました。初めて伺った日の互いの新鮮な驚きに始まり、ここまでの道程に、感慨一入の思い出話に花が咲いたひとときでした。聞き役のお嬢さんにも、作家とギャラリーの関係を超えた部分の空気感が少し伝わったように感じています。 これから彼と歩む道がどんな景色になるのか、それは私にもわかりません。ただ、これまで歩んできた彼との道に、一点の曇りもないのは事実です。ものづくりが襟を正して生き、生み出すものに、正直に応えてきた景色は素晴らしいものでした。今回の茶盌にも十二分に金重巖というものづくりのその精神と景色が宿っています。 自分の道を歩み始めたばかりのまっすぐなものづくりと交わると、あらためて自身の矜持を問われているような気がします。これからも、胸を張って生き様を見せることができる歩みを続けていきたいものです。 お嬢さんが丹精を込めて初めて生み出す古帛紗が、今展で新しい風を吹かせてくれればと願っています。 『花無心招蝶 蝶無心尋花』(良寛) |

|

立秋をむかえ朝夕に少しは秋の気配が感じられたのはいつ頃までだったか、遠い記憶を辿っても思い出せない猛暑が今年も威張っています。 ここ数年のコロナの猛威、先にも書いた地球温暖化によるのであろう異常気象、そして人間のエゴか、はたまた生き物が内包する種の保存のための必然行動と解釈せざるを得ないのか、昨今の世界情勢。そんな混沌とした中、ここ数年の金重巖の充実した作陶姿勢には目を見張るものがある。 気象の世界で観測史上最高だの有史以来初だのと騒ぎ立てていた6月後半の暑い日に、次の頒布会の予定をと足を運んだいつもの空間に待ちに待った二十数碗の茶碗が並んでいた。「この茶碗は来年の壺屋25周年記念展として皆様に見ていただこうと思います」との店主のわがままに笑顔で返し、「この秋は伊部の向付・食器でと考えていたのですが」との店主のリクエストにも同じ窯からあがった逸品を出してきてくれた。久しぶりにお会いした奥様の表情からもその充実ぶりが窺える今の金重作品。うつわから醸し出される表情や雰囲気も、この殺伐としたあるいは荒廃したともいえる現代人の心の襞に入り込み、ホッとさせてくれ食を彩る息遣いを見せてくれる。 帰り際に「こんな時代に何が求められ、また何が残るのでしょうかね」と彼に問うてみた。答えはひと言「ホンモノでしょうね」だった。 立秋後にやってくる処暑が通り過ぎ、白露という季節に夜露に濡れた草木を愛でながら使っていただきたい食のうつわがお目見えします。どうぞお楽しみに。 |

|

『窯出ししました。』突然の連絡に何故かこころが躍らなかった。神戸でもまん延防止措置から緊急事態宣言への報道に、暗闇の淵から更なる深みへと誘われるかのような空気感を肌で感じ始めたちょうどそんな時期であったと記憶する。いつもの播州路を、今振り返ればある種の暗い覚悟で走っていたように思う。そんな重い空気感を一変させるうつわと巖さんの笑顔が、私たちを迎えてくれた。 このコロナ禍がもたらしたその窯焚き風景を、出迎えてくれたお嬢さんといつもの調子で訥々とではあるが、温ったかい空気感で語ってくれた。詳細は、お越しになられたお客様へのお土産として作品と共に大切に持って帰っていただくつもりでいるが、家族でのその窯焚き風景がまさに宿ったと感じるうつわ達だった。 夜明け前の暗いトンネルに突然朝日が射し込んできたような心持ちに、ついうっかり『次の頒布会は30回目の記念展なんですよ。』と口を滑らせてしまった。要らぬプレッシャーをかけることなど毛頭するまいと、黙って準備を進めてきた今展。どんなうつわ達がお出ましになろうと、今までの頒布会よりもう少しオープンにして皆様にご覧いただこうと思っていた。それを感じたかのように上がってきたうつわ達、頒布会までに少しずつご覧いただき、楽しんでお待ちいただけるのではないかと思っている。画像というもののチカラが、ホンモノの質感や肌感を凌駕することは無いが、人の気持ちをどのように動かし、掘り起こしてくれるのか。是非見て触れてみたい、そして使ってみたいと思わせてくれるのか。こんな時だからこそ、店主の背中を押してくれる「うつわ」との出会いに感謝しかない。 音楽家のYOSHIKI氏が日経新聞の本年9月11日文化欄に「歴史を振り返れば、どんな困難な時代でも音楽はあった。芸術家にはどんなことがあっても芸術でそれを表現し、時代を反映する責任がある。」と結んでいる。このコロナ禍が、家族の絆を深いものにし、金重巖工房に新たな光を射した。今展の「うつわ」達は、時代が創り、今後まさしく時代を反映する芸術となろう。 お陰様で、暖簾をあげて24年目を金重巖作品頒布会30回記念展で迎えられます。あらためて皆様に感謝申し上げます。 |

|

コロナ禍の長いトンネル。暗闇の向こうに一筋の光明を探し求める旅が始まったようである。「令和」の夜明けは、いきなりの嵐に見舞われ、人が生きる上での原点を否応なく見つめ直させ、自身の生き方に問いをかける。 つかの間のひと時をむかえた、そぼふる春雨のある日。ギャラリーとしての原点回帰を考えながら伊部へと出向いた。茅葺のその間では、いつの間にか初めて訪れたあの日の話になっていた。金重巖というものづくりが、私に最初に見せてくれたのが「伊部湯呑」。その湯呑を、どれだけの時眺め、どれだけの沈黙が続いたであろうか。長い長い静寂の後に、私がボソッと言ったひと言が、彼とのすべての始まりだったようである。 あれから約四半世紀、28回の頒布会を重ね、辿り着いた先がこの暗闇。そんな中で、彼が何を想い、何を見つめ、何を生み出しているのか。原点回帰の想いを胸の奥に仕舞い込み、開催できるかできないかもわからない29回目となる頒布会の作品を、彼が奥の間から運び出す瞬間をじっと待った。木製のトロ箱一杯に並んでいたのが、今展の「伊部湯呑」。四半世紀前の作品とは明らかに違う、歳月を重ねた金重巖の世界がさらに拡がっていた。 原点回帰の想いが、作品を通して共鳴する不思議。否、それは必然であろうか。人々が狼狽し、人類が右往左往するこのコロナ禍。人が生まれ、その瞬間から死へ向かうそれぞれの旅路。何を考え、何を成すかは、それぞれがその役割を担う必然。その先には、光が射しているはずだ。 果たして10月に頒布会が開催でき、皆様にご覧いただけるのであろうか。そんなことを想いながら家路に着いた播州路は、こぬか雨はやみ、いつの間にか夕焼けに照らされていた。 |

|

金重巖と頒布会という形で歩み始めて早14年、28回目となる本展。前回展から1年以上の歳月を要したのにはそれなりの訳がある。それをこの項でつらつらと書き込む無意味さを感じる作品があがってきた。 約200年振りとなった譲位での元号変更、さらに万葉集を典拠とする「令和」という元号に特別な響きを感じた金重巖。まさにインスパイアされるという言葉がピッタリあてはまるように、作陶にのめり込んだ。 父・道明氏が生前彼に作っておくよう指示した観音土を、20数年の永い眠りから蘇らせ、父の成し得なかった想いも込めて出来上がった今回の作品。土に聞き、轆轤に寄り添い、さらに自身の魂と向き合い、心の向くまま指の動く方向に土を引き上げ、焼成したのが今回の壺である。 今回の壺に関して、この項でとやかく書き立てることもやめておこう。「令和」という扉を金重巖というモノづくりが、押し開け生み出した31点の伊部壺による頒布会。奇しくもこの秋、京都国立博物館で開催される「佐竹本三十六歌仙絵」は断簡37件のうちの31件が一堂に介すると聞く。偶然の数字の一致か、はたまた100年振りの絵巻の再会が呼び込んだ何かの啓示か。 いよいよ「令和」に覚醒した金重巖。元号変更後初の頒布会を開催させていただく。興味はつきない。 |

|

金重巖というモノづくりと付き合い始めて20年の歳月が流れた。昨年末、彼との20年の歩みを振り返る意味も込め「20壺展」を開催した。その壺作りもひと段落し、堰を切ったように作りに作ったうつわたちといつもの和室で対面したのが、今年の正月明けだった。悲しいかな、当ギャラリーのキャパシティに納まり切れないそのうつわたちを、今回初めて春・秋と2回に分けてご覧いただくことにした。 会も重ねて第26回となった今年の春の頒布会。灰釉と鉄絵の皿と小鉢を中心にご覧いただいた。そして、今回ご紹介する27回目となる秋の頒布会。伊部の徳利花入と、織部と粉引の向付を中心にご覧いただこうと思っている。 この20年で27回目の開催を迎える頒布会。扱わせていただいたうつわたちも2000組を優に超えた。ひとつひとつ嫁いでいったうつわたちに思いを馳せ改めて振り返ると、そのひとつひとつに賭ける金重巖というものづくりの情熱の熱量が、私をここまで歩ませてくれたように感じる。 頒布会という形で歩み始める時、彼と50回開催しようと夢を語り合った。まさか20年で折り返しまでこようとは、夢にも思っていなかった。残り半年を切った今年が、どんな年になるのかなんて私にはわからない。そして来年以降どんな国の姿になっていくのか、昨今の天変地異を目の当たりにすると、それこそまったく見えてこない。 ただ、金重巖というものづくりと歩んでいると、無から有を生み出す作業そのものが実直なら、それは人の心を打ち、人の営みに寄り添い、前を向かせ生きるチカラになるのだと感じずにはおれない。 そんな彼が紡ぎ出したうつわたちと、この秋も皆様のお越しをこころよりお待ちしています。 |

|

壺屋もこの11月で開廊20年目を迎えました。ひとえにご愛顧を頂戴したお客様と、こころあるモノづくりのお蔭と、心の底から感謝申し上げております。 開廊以来、数々の個展企画展を開催させていただきました。未だに伝説となっている15年前の金重巖作品頒布会(第2回展)もそのひとつです。花器のみによる頒布会で、作り手の意向で初日は夕方からの開催。夕やみ迫る店内の景色に映える花器は、その姿と相まって幻想的な風景を醸し出し、今も脳裏に焼き付いています。 2年余り前、金重巖というものづくりに壺屋20周年記念展として「壺二十点」での企画を依頼しました。少し時間が欲しいという申し出、作り手としての時間軸の大方をこの2年に注ぎ込んでくれたようです。 そうして出来上がってきた「壺」は、この20年の彼との歩みを物語るように、凛とした迫力のある姿を現してくれました。たまたま一緒に訪問していた家人が、その姿を見るなり「巖さん、また夕方から展覧してもいいですか?」と言い出し、あれよあれよという間にそんな話が進んでいました。帰路、夕陽がまぶしい日生の海岸を眺めながら、この20年の彼との歩みをあらためて噛みしめ、凝縮した2日間の限定で開催しようと決めました。それも天皇誕生日とクリスマスイブに。そんな頒布会が幕を開けます。 2017年12月23日午後3時、お時間が許しますればどうぞお越しください。金重巖というものづくりの、恐ろしいほどの魂の叫びをご覧いただきます。 |

|

久しぶりの深瀬だった。40歳代の区切りの頒布会を終え、さあ次の十年に向けてと準備を整え、歩もうとしていた矢先に観たある展覧会がきっかけとなったようである。深く深く自分を見つめ、向き合い、己が作陶の意義を自問自答する日々。私の記憶では、近年最長の深みであったと記憶する。 5月某日。今日はやきものの話をしないと決め、ぶらりと訪問。前夜の雨滴に光る庭の芽吹きを愛でながら、半日近く世間話に興じる。日本人の生き方を憂い、美しい日本国を憂い、この地球で生かされている意義を問い、生きとし生けるものすべてが意義ある生き方を全う出来ていない世を憂いていた。 8月某日。突然の連絡に、取るものもとりあえず伊部に急行。いつもの座敷に、背筋が寒くなるような小向付がずらり。今までとはまた雰囲気の違う鉄絵に、彼独特の造形が進化を見せ、桃源郷に迷い込んだ印象を受けた。彼に率直な感想を言うと、その表現は嬉しい!まさにそのような美しい日本の原風景に触れたのが、今回の作品のきっかけだった気がするとの弁。 次の十年の扉を開ける頒布会。とっておきの伊部酒器と共に、是非新たな巖ワールドをご覧ください。「山高月上遅」 |

|

蒼く澄みきった大空に一羽の鳶がくるりと舞っていた。今日の伊部の空はやけに広い。 今回の画像にあるいつもの空間で、そのうつわたちは出迎えてくれた。一見、この10年の頒布会でお目にかかった気がするうつわたち。ひとつずつ手に取って眺めると、そこには一工夫が施されていた。この10年のつくりを改めて見直し、轆轤を廻し、気づきによる更なる味付けや、新たな焼成手法を試み、自身のまとめとして皆様にもう一度、金重巖のこの10年に触れていただきたいとの思いを感じるうつわたちだった。まさにそこには巖ワールドがひろがっていた。 彼の言を借りると「金重巖40代の遺作展」。その真意を思い量ると、自身の作品を俯瞰的に捉え、もう一度見つめ直し、歩んで来た道の確かさを改めて確認する機会をと考えているように私には感じた。 ある経済人は、成功者は前進あるのみと豪語される。とあるものづくりは、振り返っているようでは新しいものは作れないと申される。またある宗教家は、前を見ていないと幸せはやって来ないと説く。確かに一理ある。ただ、自身の歩んできた道を振り返らずして、前に進めるほど人は強くはない。そして、振り返って見る道の景色を確かめずして、新たな道を切り開いては行けない。なぜなら、歩んできた道程が自身の人生なのだから。 |

|

1998年11月21日神戸御影の地で「くらしのうつわ壺屋」として産声を上げてから早や15年の歳月が流れました。この間には、数々の作り手や使い手との嬉しい出会いや突然の別れを経験しました。店主にとっては、すべてが何物にもかえがたい貴重な財産です。 そんな中で、金重巖との出会いから今日に至る道程は、ある意味特別なもののひとつとなっています。初めて彼の自宅を訪れた日のこと。初めて店にならんだ彼の伊部の湯呑やぐい呑たちの嫁入り先が、なかなか見つからなかった日々のこと。初めて頒布会という形で末広がりの8年目の春に、彼の作品から醸し出す空気感を皆様にご紹介できた日のこと。そして15年目をむかえるにあたり15回の頒布会を積み重ねてこられた日々のこと。本当に素晴らしい作り手と、支えて下さる素晴らしい使い手に恵まれていることに今改めて感謝しています。 15回目の頒布会の報告方々、彼の窯場を訪れたある日。彼に対して、初めて私的な企画を携えての訪問となりました。それが、今回の頒布会の「十五盌展」という内容でした。一呼吸おいての彼の反応は『十五盌ですか・・・1年は掛かると思います。』という何とも彼らしい誠実な回答でした。それから1年、彼が作品を生むほとんどの時間を割いて茶盌に向かっていただいていたようです。そんな茶盌たちがもうすぐ、18回目となる頒布会として壺屋にやってきます。 彼とのこの15年の歩みを凝縮した今回の頒布会。どうぞご覧いただきたくご案内申し上げます。店先の柿の実は、今年も豊作です。 |

|

タブローの難しさを、画家のその文書や対談の中で幾度となく目にしたことがある。また、カンバスに近赤外線を透過させると、まったく違った絵の存在が明らかになる例も近年よく耳にする。はたまた、完成したニス引き前の絵に、後年加筆し傑作に仕立て上げた例まであるという。芸術家自身の心の変化を含め、美意識の終着点に辿りつく作業というのは、奥深いものである。陶芸の世界とはやや距離があると、今まで店主はとらえていた。 今回の頒布会。前回にも少し告知していたように麦酒呑を中心とした展覧を予定している。その素地の状態の麦酒呑をはじめて目にしたのは数年前である。そして、昨年のちょうど今頃、白掛と灰釉の麦酒呑を中心に買い付けたと記憶している。 前回の頒布会(本年3月)直後、伊部を訪れた。昨年買い付けた100点近くの麦酒呑を、協和音を奏でるものを同志に組んで、ご覧いただこうという企画であった。 その日、目にした麦酒呑たちは、買い付けたものとは明らかに違っていた。様々な衣装に着飾った美男美女が、宴を盛り上げるべくスタンバイしている風情を感じさせる麦酒呑に変身していたのである。作り手と一緒になっての楽しい時間の経過とともに、自然とそれぞれのチームが出来上がっていった。あとは、パーティー会場へ送り込むだけと相成って。帰り際、パーティーを盛り上げるべく、箱書きにも一工夫を、とお願いしておいた。 当初の予定から大幅に時の経過を経て、ようやく開催にこぎつけた今回の内容。ただ単に出来上がった作品を季節の時間軸に委ねてあったのではなかったこと、陶芸の世界にもタブローへの時間軸と同様の時間軸が存在すること、をまざまざと経験した。 さぁ!楽しいパーティーの始まりだ。 |

|

「2013春」の頒布会は、当初麦酒呑を中心とした作品での開催を予定していた。1本の電話を受けるまでは。 今期の冬将軍は例年になく厳しく、温暖な瀬戸内地方にも寒波をもたらしている。そんな冬将軍がふとひと休みした、春を思わせる日差しが降り注ぐ伊部駅。ゆっくりと電車に揺られての訪問は、何年振りだろう。平日の午後、近年の陶芸の里では日常事になってしまっている閑散とした風景がそこにも拡がっていた。藁葺の金重宅への道すがら、使い手を呼び止める力も感じさせず、作り手の魂の叫びを訴えかけるでもないうつわたちが、少し寂しげに春遠からじの日差しを受け、物憂げにこちらを見つめていた。 玄関先のウインドウには粉引の一輪挿し。庭で咲き始めたのであろう水仙がそのかおりと共に車中の疲れを癒してくれる。客を迎え入れる心づくしの石畳の打ち水が、少し早い光の春に輝いている。新春の挨拶もそこそこに通されたいつもの部屋。珍しく軸もなく花も活けられていない床にはたたきの皿たちが整然とならび、広間では酒器たちが出迎えてくれた。そして、我こそはと手招きしていた。 これ以上多くを語るまい。お客様に告知していた麦酒呑の頒布会を、7月に順延する決断をしてまで開催したいと思わせる力が、そして叫びが、彼らにはあるのだから。 |

|

|

|---|---|

「錦秋」。日本の四季の移ろいをあらわすことばは実に美しい。そして、ことばひとつひとつから連想される景色が、それぞれの日本人のこころには刻み込まれている。特に秋の風景には、こころの琴線に触れる独特の色合いがあり、我が国ならではの愛で方が各地で継承されている。店主にとっては、20数年前に京都嵯峨野で見た紅葉が忘れられない。まだ朝靄にけむる嵐山、知り合いの京都見物の案内役として訪れた。後にも先にもその日に勝る錦秋に出会えないでいる。またその後に訪れた「何必館」で観た魯山人の大鉢が、未だに心の中に、その日の思い出と共に焼き付いている。 日本人にとってやきものとは、摩訶不思議なものである。古今東西、僧侶から茶人、数寄者から現在のやきもの好きに至るまで、老若男女を問わずそれぞれの好みに多少の差はあれ、これほどまでにやきものを愛する国民はいないのではないだろうか。また、これほどまでに多くの陶磁器美術館が存在する国も日本をおいて他にはあるまい。これはきっと、日本人の心の中に刻み込まれた文化であり、美意識の根源をなすひとつの具象であるからではなかろうか。 日本料理に代表される食文化然りである。旬のものを、色とりどりのうつわに、工夫を凝らした味付けで、実に楽しく実に豊かに供される。特に秋の実りの時期は、日本の豊かさの象徴でもあり、日本人に生まれたことを心の底から感謝させてくれるものである。そして、それらを彩るうつわの使い方ひとつにも、日本人独特の美意識がちりばめられている。 今回の頒布会、文化の日にスタートする。錦秋に相応しい、色とりどりの食に関連したうつわで皆様をお待ちしたいと思っている。呉須に織部、そして彼の今年の中心テーマである伊呂画(最近の彼の表現を借りている)と、食器と酒器を中心にご覧いただく。彼、金重巖が紡ぎだす世界に、秋の豊穣を盛り付けてみてください。きっとこの国に生まれしことに感謝し、この国の豊かな四季を守ることに、心の底から思い至ると思います。どうぞ皆様お越しください。 |

|

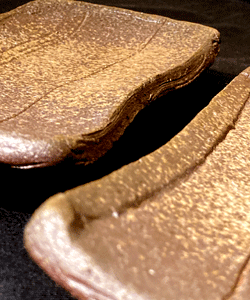

今回の頒布会、金重巖渾身の色絵作品をご覧いただく。日本の色絵陶磁器の歴史を紐解くと、かの国の磁州窯・景徳鎮窯に源を発する。国内では、1640年頃に有田の酒井田柿右衛門窯での焼成が始まりといわれ、富本憲吉や北大路魯山人も盛んに用いた技法である。画像の皿は、先人の色絵の釉薬を長年にわたり研究し、巖独自の世界観で表現した叩き皿である。 当ホームページを長年ご覧いただき、また金重巖というものづくりをご存知の方でも、さすがに唐突な印象を持たれるのではあるまいか。伊部という、平安時代の須恵器を始まりとする無釉陶器を延々と焼き続けてきた焼締陶の里で、陶石や磁器土を使い低火度で釉彩を焼付ける色絵を手掛ける自灯明の輩。やきものが好きで好きで、生涯に手掛けたい仕事はとの問いにも答えきれないほどの幅を持ち、かつ、生み出してくるひとつひとつのうつわに対する研究と完成度は半端な妥協を一切排除した次元で完結している。 また、今頒布会でご覧いただく徳利は、今までの彼の呉須絵徳利を発展させ、濃淡のある呉須を使い分けて巖独特の筆使いで色絵の世界に彩りを添える。実は、これが巖というものづくりの本質ではなかろうか。 彼が生涯を賭して作りたいものは、彼の現世で実現できる内容量ではないのかもしれない。ただ、こちら側の唐突感とは裏腹に、彼が生み出してくるものには、きちっとしたアプローチと段階を踏んで作り上げていく緻密さがあり、決して近視眼的な付け焼刃の仕事ではない。 巖の伊部作品に出会い、織部作品の表情にど肝を抜かれ、李朝作品の精神性の表現に魅せられ、色絵瓷器の世界に巖ワールドの新たな一面を垣間見る。 あらためて金重巖というものづくりに出会えたことに、心の底から感謝している。 |

|

|

|

|

|

|

|

| お陰さまで、金重巖と頒布会という形で歩み始めて11回目となる本会。この5年間、概ね年2回のペースで開催してきた。それぞれの会でテーマを決め、それに沿った形での会を重ねてきた。長年に渡り彼の努力と成長をつぶさに見てきて感じることは、人間として日本人が本来持ち合わせてきた「美徳」を持ち続けている人物であるということ、そしてこの美徳をものづくりとして精一杯生み出すものにぶつけていることである。「美徳」を簡単に説明しきれるほどの表現力は店主にはない。けれども、「徳」を積み重ねる作業の難しさ困難さは、彼の生き方を見ていると少しは理解できる。 こつこつこつこつと、土を愛で、轆轤と向き合い、火と対話しながら作陶を続けてきた彼・金重巖。人と交わることを極力避け、現代人の超高速の営みに一見背を向けているように映る。されど今の日本を憂い、作り出すものによって人の「良心」を呼び覚まそうとする作業を続けているように感じる。今回から、テーマを決めた頒布会の形を改め、「金重巖の今」を見ていただこうと考えている。会も10回という節目を越え、初心に戻りまた新たな一歩として頒布会を継続していこう、との思いもある。 今回の頒布会は、画像に掲載した灰釉茶碗と酒器が中心となる。この灰釉茶碗は、窯場の雑木の灰を中心に、素焼きを施さない器面に灰釉を生掛けし、梅雨の湿度の多い時期を選んで窯焚きをした結果生まれてきた。そして画像面にも現れる釉薬の縮みは、狙いはあるもののまったくの自然に出来た梅花皮(かいらぎ)である。昨今の一流陶芸家と呼ばれる人達の梅花皮には、技術と研究の進歩により、如何にもと思わせるものも少なくない。また、それをも超え、ごく自然に見せる技術を身に付けた陶芸家もいる。 今回の金重の茶碗を見ていると、すべての茶碗において梅花皮の調子が違い、そこには一碗一碗に託されたリズムが存在する。器面すべてに細かい梅花皮の現れたもの、高台付近の土の縮みに呼応するかのように現れたもの、茶碗の正面を主張するかの如く現れたもの、そしてその梅花皮は一碗一碗の必然となり昇華している。徳を積み上げる作業を黙々と重ねる努力から生まれる一種のご褒美、それが日本に古くから伝わる梅花皮だったのではないだろうか。 金重巖との歩み。こつこつこつこつと積み重ねる大切さと、そこから生まれてくるものの本質。2010年晩秋、また楽しみな歩みの始まりである。 |

|

| 今年に入って「昭和」という時代を振り返りながら、このホームページの各項目を書き進めている。今回の頒布会でのテーマである「鉄」に関しても、非常に昭和を感じる話しが巖氏との会話の中で拡がった。 「銕」という旧仮名遣いで表現したくなる鉄分の多く含んだ土肌の空間。人々が寄り添い暮らしていた昭和の時代の山里に、突如日本列島改造の象徴でもある高速道路工事が盛んに行われ始めた頃、山肌が剥きだしになった空間が各地各所に拡がったと記憶する。そしてその地層剥きだしの土肌は、時に茶褐色に光り、時に錆鉄色に染まっていた。青春期、彼はそんな土を、時として眺め、時として舐めて味を確かめたこともあったという。以前、ひよせの土を舐めてその味によって土の良し悪しを判別していたという陶芸家の話を耳にしたことはあるが、ひよせより鉄分を多量に含む土味を確かめる陶芸家はお目にかかったことがなかった。彼の話によると、「塩」と同じで、人工的に作り出された食塩と天然にがりを含む天日干の塩との違いの如く、不純物の混じった天然の土に含まれる「鉄分」は、その味において微妙な差があるという。 そんな不純物混じりの鉄分を多く含む土を、釉薬として使用する研究を重ねてきた彼の鉄薬。薪の窯で焼成された作品は、黒高麗を想定しながらまたそれとは違った雰囲気の茶 今回で10回目となる頒布会。金重巖の作り出す「鉄の世界」は、彼のまた新たな一面を皆様にご覧いただけると思います。ここにも昭和の匂いをぷんぷんさせて、不細工な生き方しか出来ない健全なものづくりがいます。 |

|

| この稿を書くにあたって、改めて金重巖というやきものやのつくる酒器について考えてみた。左党の多くの方々から支持されている彼の酒器。何が本当の魅力なのかを。 彼の作り出すやきものは、茶器にしろ酒器にしろ内なる魂の叫びが如実に顕われる。かたち・大きさ・釉調その他、うつわを掌る要素には無限の拡がりがある。そんなあらゆる要素を、その時その時の想いや心の動きに素直にそして心を込めて、感性の縦糸に技術の横糸をつむぐ作業をしているのが、彼であると思う。 今回のように「酒器」と銘打つには、彼のつむぎ出すペースを考えると膨大な時空の距離を必要とする。そしてその時空で作り出された彼の酒器を一同に観たとき、はたと気がつく。その距離のはざまで揺れ動いた彼のこころの在り様が妙に艶めかしく、生き物のようにそれを生んできていることに。そして、それは使うものの心にすーっと寄り添い、何時しかこころの襞に取り付き、気がつくと虜にしている。それが彼のつむぎ出す酒器であり、魅力であるのではないかと。 壺屋での彼の頒布会。毎回毎回切り口を変えて取り組んでいる。じっくりと練りこんだ頒布会、生まれたての鮮度の状態での頒布会、焼締(伊部)もあれば織部・粉引・灰釉・黒釉に絵付けから半磁器、そして茶碗・花入・銘々皿から小皿、とその時々で今の彼をご覧いただいてきた。今回で9回目となる頒布会、今までとはまた違った切り口でご覧いただこうと思っています。どうぞ彼の酒器の魅力をたっぷりと味わって下さい。 |

|

| 充実した日々をおくっているのであろう。今回の頒布会での中心となる粉引茶 過去には、碗なりの茶 白いやきもの。白いやきものへの憧れは、古今東西永遠なものであり、追い求める美の一端でもあろう。特に近年白いやきものは世に溢れ、様々な造形という衣を身に纏い、自己表現の手段としてももてはやされているように思う。近代(現代)陶芸と呼ばれる表現方法には、オブジェ陶も含め無気質な「白」を使い、造形の奇抜さ面白さを追い求めた作品が氾濫している。また「食のキャンバス」なる切り口で、多種多様な食器が巷には溢れている。 やきものは、想像以上に内なる修練・研鑽が必要な世界である。その形には、様々な技法や技術あるいは表現方法が存在する。釉薬・釉調あるいは焼成方法も無数に存在する。そんな中で茶 数十碗の白の茶 |

|

| 2007年の秋、十数組の銘々皿と小皿を中心に頒布会を開催した。あれから1年半足らず、まったく内容の異なる小皿の頒布会をこの春開催することになった。 昨秋からこの春にかけて、彼・金重巖が何かに取り付かれたように猛烈に作った小皿である。半磁器質の胎土に始まり、唐津の土に美濃の土、白掛もあれば洒脱な呉須絵に鉄絵などなど。その夥しい皿の海を前にしての第一印象はとにかく「楽しい」だった。 今回掲載の呉須絵小皿。半磁器質の胎土に呉須でさらっと描いた線状紋。画像で見る限りこれが手のひらに納まるサイズの小皿とは到底思えない大きさと広がりを感じる。今の世の中の閉塞感漂う大海で、時として忘れてしまっている「心の豊かさ」。大海を渡る小船のごとき小皿たちからその豊かさが感じられた。これが、今回彼が出した答えであり、 今の彼の小皿である。 夢のない方向に坂道を転がるが如く加速度を増している現代社会。ただ、そんな時代にも黙々と真摯に己が足元を見つめ、ただただ土に向かい火に向かい、己が為せる技を研き、心を磨き、己が追求する道を極めんとするものづくりが存在する。 |

|

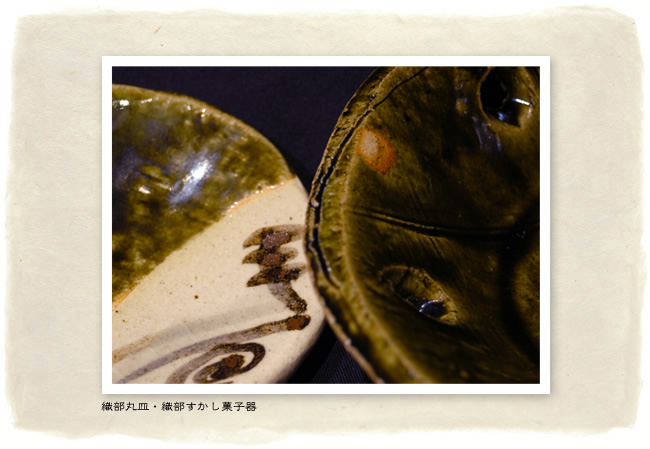

今夏5回目となる頒布会を開催した。強烈な個性を発揮する彼の織部は、魯山人のそれとの比較においてもなんら遜色が無く、むしろその造形力は「巖織部」と称する域に達していると感じずにはおれないものであった。 彼がこの春に猛烈に作った「織部」に対する思いの強さに共鳴しての急な開催だったので、多くの方にご覧頂くことが叶わずご迷惑をおかけしました。 それから、4か月足らずでの今回の頒布会。ずばり「伊部」である。 実はこちらの頒布会は、企画としては「織部」の頒布会よりも前に決まっていたものであり、壺屋10年目にして初開催となる備前焼の展覧でもある。 過去にも一度書いたが、彼・金重巖は自身の焼締作品を「備前焼」とは呼ばず「伊部」と称する。その言葉そのものに深い意味はないようであるが、『伊部で作っているやきものですから・・・。』という彼の言葉の裏には、現在の備前焼に対する強烈な批判あるいはアンチテーゼが見え隠れしているように思えてならない。なぜなら、その作り出す伊部には、現在の備前焼にはない「個の烈光」がある。 今回の頒布会は、食のうつわを中心に茶道具・酒器と多岐におよぶ。だからといって、奇を衒った造形を意識して作ってくるわけでも、従来には無い焼成方法で作品としての個性を演出しようとするわけでもない。いつものように、ただ心の向くまま、思いの向くまま、あの食材をのせたいこの料理を盛り付けて食べてみたい、こんな酒を呑みたい、美味い菓子と合う茶を点てたい・・・、との思いを作り出すうつわに込めてくるのである。その思いは技術と感性に裏打ちされ、さらに釉薬作品で培われたノウハウをフィードバックしている。日々の弛まぬ努力のなかで、「個」は無限大に輝きを増殖し、強烈な光を放つのである。 6回目にして初めてとなる「伊部」のみでの頒布会。彼の放つ光が、皆様のこころに届くことを願い、今回の頒布会も幕を開けます。 |

|

昨夏のあの大雨の日に見た灰釉茶碗、いよいよ出番の日がやってくる。4回目となる頒布会、今回のテーマはずばり「茶碗」である。 彼が茶碗を作り始めてから、ずっとその変遷を見続けてきた。伊部から始まり、絵の描いた灰釉、引出黒、粉引、黒釉・・・。ひと言でこれまでの彼の茶碗を言い表す言葉は浮かばない。ただ終始一貫、彼の作る茶碗から受ける印象は、『お茶を一服点ててみたい』であり、『一服いただきたい』である。 4回目となる今回の頒布会。わざわざ「茶碗」と銘打つからには、作り込んだ逸品の数々をお見せしましょう、と大上段に構えたくなる。否、彼のそれは使うひとの心の襞に語りかけ、そして「楽しさ」というものをもたらす。素朴という表現でも、雄大という言葉でも、凡庸という文字でも、朴訥とした印象でもない。ただ、ただ、『これで一服いかがでしょうか。』と問いかけてくる、ただそれだけの茶碗である。 あの夏の終わりに見た灰釉茶碗。そして、半年が過ぎいよいよ出番を迎える灰釉茶碗に加え、伊部・引出黒・粉引の作品もお目見えする。さらに、色絵・銀彩と今の彼が作りうる茶碗の世界がそこにはひろがっている。 沢山の方に見ていただきたい、そして「茶碗」とは何かを考えていただきたい、そして一服飲んでいただきたい。今回はそんな頒布会です。 |

|

突然の大雨。暦では夏の終わりがとっくに過ぎたというのに、一向に秋の気配を感じない伊部駅に降りたった。今日は唐津からの帰り、電車での訪問である。駅舎の片隅で5分の道のりを思案していると、目の前に一台の車が停まった。中から彼が手招きをしている。不思議な男だ。 「わざわざ遠回りしてもらったみたいで・・・」訥々とした口調はいつもの調子。いつもの間で、いつものように作品について云々の遣取。今回は不思議な雰囲気を持った灰釉の茶碗である。いつもの緊張感のある空気の中で、床柱の片隅にいやに気になるポツリと置かれたダンボール箱。ひと段落すると、それを手元に近づけ「これ、壺屋さんに買っていただきましたよね。」と中から取り出す小皿群。次から次へと、ゆうに50枚は超えている。記憶の端に仕舞い込んでいた景色が蘇る「これは、絶対いっぺんに観てもらいましょうよ。」と言ったあの日の光景が。そういえば、あの日からコツコツと探し始めたんだった。金重巖という人間のルーツ探しのようなものを。少しずつ少しずつ。 金重陶陽・道明に始まり、石黒宗麿そして・・・。何らかの形で、彼の作陶に影響を与えていると思う。ようやく、彼を語る上で必要な小品が集まってきていた。彼の小皿・銘々皿十数組と一緒に観ていただこうと思って集めていたものである。早速、そんな想いを彼に話してみた。彼の反応は「あとひと組、出品したい作品があります。」だった。私の「どこに?」という質問に、「頭の中に。」とひと言。 帰り際、ふと空を見上げると季節外れの入道雲はいつの間にか消え、秋を感じさせる風が吹いていた。また楽しみな頒布会が、秋の深まりと共にもうすぐ始まる。 |

|

ものづくりの気持ち、いや気概と言ってもいいかもしれない、そんなものを大切に育み歩んできた。 8月もお盆を過ぎた、外はまだ真夏の蒸し暑さが残っている、そんな日に彼らに出会った。今ではめずらしくなった茅葺屋根の庵の土間から続く次の間。その空間だけは凛とした涼感を漂わせて彼らは座っていた。透かしの入った花器たち。白と黒の世界。後も先もない。彼らが整然と壺屋の畳の空間に並んでいる姿が浮かんできた。季節まで連れて。 秋深まる紅葉。冬の到来を告げる透明感のある冷気。夕焼けの茜空に真っ赤に染まった羊雲。家路を急ぐ人の波と、夕餉の匂いが子供たちの一日の終わりを告げている。 街路樹から舞い落ちる黄色。今日は歩道を掃くことはない。ひよどりがつつく、店先の柿の実を横目に、ゆっくりと暖簾をあげる。そしてそのときが始まる。 ひとり、ふたり、と顔なじみの方々が、三々五々集まり始める。日が沈み、茜の空がゆっくりと闇へと変化していく。花器たちが、奏で始めるハーモニー。 単純にそんな情景が浮かんだ。そして11月3日夕方4時開店。第二回金重巖作品頒布会を開催する。 |

|

彼との歩みは、7年前にさかのぼる。初めて扱った伊部湯呑から数えて500点余りの作品が旅立っていった。どの作品も思い出深く、記録に残した画像と共に折りにふれ振り返ることがある。 壺屋7年の歩みの中で、これほど多くの作品を世に送り出した陶芸家はいない。作品から多くことを学び、語り合ってきた。時として、彼の作品は静寂の彼方に我を誘い、また時として幻想の中に浮かぶ蜃気楼のようだった。 彼が目指しているうつわの世界がどれほど深くどれほど遠い道程なのか明確な答をわたしは持ち合わせていない。ただ、彼が生み出してくるうつわには、魂の叫びを感じずにはおれない。純真無垢な赤子の表情を見せるうつわもあれば、貴婦人の香りを漂わせるうつわもある。中には、悟りを開いた老師をも思わせる。 今回開催の「作品頒布会」という名称は彼の提案でもある。過去には、石黒宗麿氏や加守田章二氏などが好んで用いた呼び名である。ここにも彼のこだわりを感じる。生涯を賭して自分自身を厳しく見つめ作陶に打ち込んでいる彼が、決しておごることなく自身の今作りうる作品を一同に介し、お客様に評価していただき買っていただく。単純にそして純粋に、そんな気持ちが籠もっているように感じる。 彼にとっても壺屋にとっても非常に重要な基点になる頒布会。真摯に取り組み、真摯にご覧いただこうと思っています。どうぞ今の金重巌作品に出会いにお越し下さい。皆様の心にも何か映ると思います。 |

|

木葉である。生命力を感じる木葉皿である。 あるお客様は、この皿を鰈や平目のようであるとおっしゃる。またあるお客様は、エイが雄大に海を泳いでいる光景が浮かぶとおっしゃる。まさにその通りである。それだけ生命力を感じさせてくれる皿である。 田土(ひよせ)と真正面から向き合い、叩きに叩き、作り込みに作り込んだ、彼の思いを五感で感じることができる食器である。彼にこの木葉皿が生まれる行程を尋ねたことがある。まず、叩きの食器をつくる上で重要な作業が、『叩く』という行程である。一般の陶芸家が砧で叩くと呼ばれる作業の数倍以上叩く。もくもくと叩く。すると土が生き物のように動くという。次に、木葉に『切りだす』作業。通常の台紙のようなものを作りそれに沿って『切る』という作業を彼はしない。生き物のような土に向かい黙々とフリーハンドで自分が思い描く木葉を数日間切り続ける。そしてようやく手が木葉の自然の営みに同化すると身体が自然に木葉を切り出し始めるという。もちろんこの段階で土に 帰る木葉の数は尋常ではない。そして、皿にすべく少し湾曲を木葉に施す。一晩おくと、自然の法則に逆らわず木葉はまたまた動く。破れる葉もあれば、歪む葉、枯れる葉まで出てくるという。そしてまたこの段階で多くの葉が土に帰る。そして足をつけ、食器としての姿を現す。そんな行程を通り抜けた生命力のある木葉が窯で焼かれる。 生命が宿る。この木葉皿を見ているとまさにそのような言葉が思い浮かぶ。ものづくりが労力をいとわず取り組む姿勢、現代日本社会が忘れかけている大事なことのひとつと思う。 マネーゲームに明け暮れる社会に未来はない。 |

|

粉引。白泥釉を総掛けにしたもので、美術的分類においては三島・刷毛目を含めて『粉青沙器(ふんせいしゃき)』と呼ばれる。一方、茶の世界では依然として李朝を中心とした高麗ものは、それぞれの特徴をもって呉器・井戸・三島・堅手・和手(玉子手)・熊川・蕎麦・柿蔕・金海・斗々屋・御所丸・御本などさまざまな呼び名で広く親しまれている。この捉え方の違いに、常々不思議な違和感を覚えていた。高麗ものの台頭は、日本での気風の変化によるところが大きい。室町末期、東

山文化と桃山文化の交差点で時代は大きく変化を遂げた。茶の湯においても、それまで唐物がすべてであったものが高麗ものを取り上げるようになった。これは戦国という時代に、それまでの東山文化の書院趣味的な天目類より、自由豪快あるいは自由奔放に作られた高麗ものに大いに魅力を感じたからであろう。信長が井戸を重宝し、紹鴎から利休へと引き継がれ確立した侘茶の気風は高麗ものの姿や肌合いが、その確立において叶っていったというのは想像に違わない。 今回掲載の巌作の粉引茶碗をみていると、不思議とその時代の息吹を感じずにはおられない。 釉調は「三好粉引」(三井文庫蔵)や「松平粉引」(畠山美術館蔵)よりは多少白味が強く焼き締まった雰囲気で、全体の姿は「雨漏堅手」(根津美術館蔵)を思わせる胴に走る轆轤目が印象的である。 また湯を潜らせた時に見込みにあらわれる雨漏りが美しく、使い込むほどにその変化が楽しめる茶碗である。どちらかと言えば総合的には堅手の雰囲気がするが、高台付近の土味は明らかに粉引のそれに近いものである。 このように作品の雰囲気を伝えようとすると、前記の美術史的な『粉青沙器』というような表現では何も伝えることが出来ない。日本人が大切に育んできた、さまざまな呼び名の文化。これら言葉の文化も、茶碗とともに育んでいきたいもののひとつである。そう思わせる粉引茶碗の存在は、わたしの支えでもある。 |

|

ようやくゆっくりと語り合っている。そして楽しんでいる。 ここのところ彼の作品とゆっくり向き合う時間がなかったように思う。これは彼の作品に対する評価と比例して顕著になり、最近は加速度がついたように感じていた。 確かに彼の作り出す作品は、魅力に溢れ使うものを虜にする。しかしそれ以上に現代社会の情報量とスピードの罠にはまった作品自体が、一人歩きしはじめているのかもわからない。そんな危険を感じ始めていた昨年後半から、彼は釉薬ものの作品に本格的に取り組み始めた。 もちろんその取り組みは、昨日今日始まったものではない。彼の10日前後焚き続ける窯で釉薬作品を焼くということは、釉薬自体の焼成課程も釉薬作品を中心に発表している作家の研究範囲のそれではなく、独自の地道な研究の成果である。そして生まれてきた作品は、今までの釉薬作品の概念をうち破るだけの仕上がりとなっている。もちろんそれには彼の愛する李朝陶瓷器の研究に始まり、自然灰釉へのアプローチ、そして独自の造形によって生み出されてきた作品であることは言うまでもない。そんな釉薬のうつわたちが溢れている。シャープにそして大胆に切り落とした割山椒が、こちらには口辺をすっきりと仕上げる課程で生まれたベベラに切れた小皿が、またそちらには鉄絵を大胆に描いた向付が。 この作品群は、金重巌というものづくりの考えの本質を見る上で非常に有意義である。そしてなにより楽しいことは、備前焼作家としての金重巌を求めている世の中の流れに真っ向から疑問を投げかけ、そしてどんどん答を出していく彼自身の取り組みが、痛快であり小気味イイからに他ならない。彼の一連の作品とゆっくりと語り合っていると『ひとは時に、天才の出現を望み自分の価値観の尺度をもって天才と評価したがる。真の天才とは、人一倍の努力に裏打ちされた慎ましさを有する凡人に他ならない。』というある数寄者の言葉を思い出す。 |

|

古くは、明時代の中国にも存在した掛花入。日本では室町時代に最初の流行期を迎えたと言われている。利休は、柱に竹筒花入や竹籠の花入を掛けての茶会を好んだ。 備前の豪快な花入を、土壁床の中央に向掛けするのを好んだのは古田織部である。慶長年間の茶会記で、織部がしばしば用いた記述を見ることが出来る。茶会の後座で、備前の掛花入に大胆に花を生け、床の間全体を一幅の掛け物とした。 織部の指導のもと、それまでの円筒を中心としたいわゆる旅枕形の備前花入ではない、慶長様式と呼ばれる「三角花入」や「耳付花入」の名品が生まれたと考えられる。 今回掲載の伊部花入は、慶長様式とはまた違った自由闊達で大胆な造形の魅力がある。まず、その鉄鐶の位置があげられる。織部好みの備前三角花入は、三角の角に孔が開けられ平らな面が正面になるように造形的に工夫された作品が多い。しかしこの伊部花入は、三角の尖った部分を正面に持ってくることにより、片身替りの意匠を醸しだし、かつサンギリと中央の緋色の景色を見事に生かす造形になっている。 そしてもう一つの特徴が耳である。「太郎庵」「福耳」をはじめ、数々の名品がある備前耳付花入。そのどれもに言えることは、耳が必要不可欠に思える点である。この伊部花入にも同じことが言える。篦目も入れず、轆轤目と三角を巧みに生かした造形が特徴の花入に、折釘形に屈曲させた耳を付けることで、作品全体に緊迫感と格調をもたらしている。 この作品を見ていると、金重巖の研究の深さと確かな技術に加え、父譲りの天性の造形力の魅力が垣間見える。ある日この花入について彼に「やっぱり道明さんの息子やな。」と言ったことがある。答えは、何とも複雑で魅力的な微笑みであった。 |

|

北大路魯山人が訪れ、荒川豊蔵が作陶し、イサム・ノグチを受け入れた。数多くの陶芸家の汗が染み込んだ歴史を感じさせる窯場である。 今年初めての窯焚きの4日目に訪れた。ゆっくりと運道(うど)と呼ばれる焚口の部屋の温度をあげてゆく。800度前後の運道の様子を写している。 その炎はまるで登山家の息遣いである。一定のリズムで焚口からほうり込まれる赤松の薪。一気に登りつめるのではなく、山あり谷ありで温度を上げていく。頂上付近には、多くの危険と神の住む領域があるという。 そんな窯焚きの中盤、炎を見つめながら金重巖という人物と「桃山」について話し合ってみた。偉大な先人に学ぼうとする謙虚さ・素直さ、確かな美意識、そしてなによりも超えようとする気概を感じた。 金重陶陽が多くの陶芸家と交わり、侃侃諤諤の中からそれぞれの桃山復興を達成した昭和の時代。再びあのような交流が、この平成の世に出現した時には、桃山を超える時代がやってくると確信した。 帰り際、彼とひとつの約束をした。一度ゆっくりと時間を作って、壺屋の仲間たちとの侃侃諤諤の旅に出ようと。 |

|

彼の作品には、いつも驚かされる。この2000年の‘ちゃわん’はさらにである。 独自の感性で独自の表現をする彼は、現在備前焼の陶芸家の中では異色中の異色の存在と見られている。私にはそうは映らない。本当に自分の思っている‘うつわ’を作ろうと懸命なだけである。 土にこだわり、土を愛し、窯に入れることさえも躊躇い、何度も引き返す。50碗足らずの窯詰めに1000碗ちかくを引き、なおも何度も何度も戸惑い、何度も何度も土に返る。窯焚きの予定も、いろいろなスケジュールや関係者の思惑も、すべて窯の神様と相談する。まっすぐな35歳である。 「伊部の茶碗」彼はこう表現する、決して「備前焼茶碗」とはいわない。「伊部の土そのものを五感で感じ取ってもらえるような茶碗」を作ろうとしている。現在の備前焼作品を良しとせず、ただ故・金重素山の茶碗にヒントを見つけている。そんな彼が、次世紀の伊部茶碗を見据えて、世に問うてきたのがこの作品である。 「お茶碗はお茶を飲むうつわである」ということを、改めて素直に感じさせてくれる。この「伊部茶碗」が、次世紀にどんな運命を辿るのか興味が尽きない。 |

|

現在の備前焼において、ストイックなまでに自分を見つめ、作陶に取り組んでいる若手作家を、私は彼をおいて他に知らない。 故金重陶陽(1896〜1967)の孫であり、故金重道明(1934〜1995)の長男であるという、備前においては名門中の名門に生まれ、人はそれだけでもてはやし、あるいは色めがねで見る。彼は、そんなことは百も承知で、いや千以上も承知で、不器用なまでに足元をみつめている。 「作品さえ市場に出せば黙っていても売れていく。そんな若手ブランドの一人である彼の、作品に対するこだわりとは、いったいなんであるのだろうか。」いつもこんなことを考えながら、私は播州路を走っていくのである。そしていつも見事な答えを出してくれるのである。 伊部の町の中心にあって、そこだけが別世界のようにひっそりと佇む、凛とした空間で、窯出しされた作品をスーと彼は出してくる。一瞬、空気が凍りつく。次の瞬間、彼の作品が私に挑みかかってくる。あっ、という間に数時間が過ぎる。そして私は、いつも納得させられる。 彼の作品は、生きている。高台がどうの姿がどうの、もちろん重要なファクターではある。が、それ以上に使ってみたくなる生命力がある。くしくも彼の「伊部ぐい呑」を手にしていただいた数少ないお客様は、異口同音に「お酒が非常に美味しくなった。」とおっしゃっていただいている。 彼はよく話の中で、「作家でも、先生でも、なんでもない、“ちゃわんや”になりたいんです。」という。このことだけで、また播州路を走っていけるのである。 |

※ 当サイトに掲載の写真・テキスト等の無断転載を禁じます。